出于对旅行文学与公路小说的喜爱,中国青年作家陈紫莲动笔写下了小说《狗夫200天》,其不仅被称为“中国版《在路上》”,更是在出版没多久后立刻被影视化为公路电影《瞧一桥》,由金像影后惠英红和青年演员胡先煦搭档出演。书有终章,电影也总有散场,而公路会一直延伸。她说:“出发不再是为了寻求某种意义,更像是要卸下所有的意义,重新回归到人类的生存本能中。”

陈紫莲,籍贯福建泉州,青年作家, 出版小说《狗夫200天》。

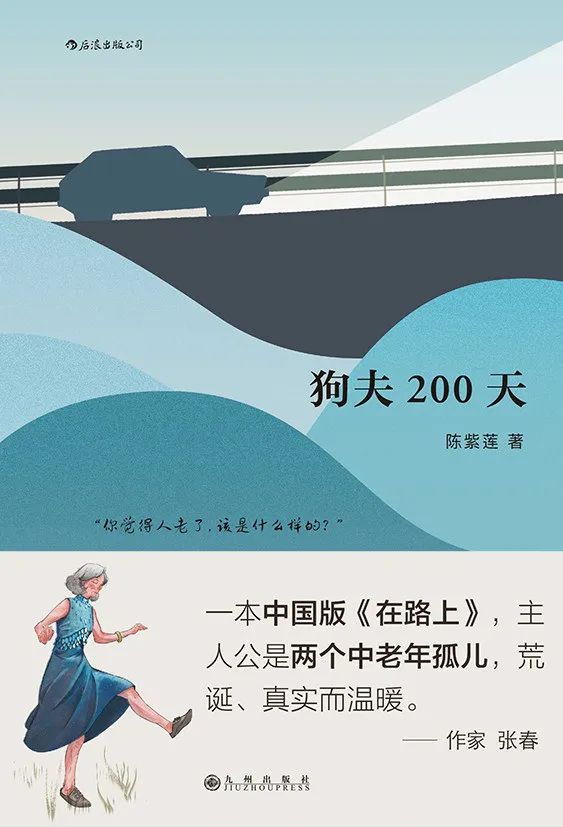

2012年,我与朋友从武汉一路搭车前往西藏,随身的书是美国“垮掉的一代”的代表人物杰克·凯鲁亚克的《在路上》。“他们一起招摇过市,寻找感兴趣的东西,后来又觉得这些东西枯燥乏味。他们像疯子一样在街上跳舞,我慢慢地跟在他们后面,因为我一辈子都在学我喜欢的人那样生活,因为我只喜欢疯子。他们疯狂地生活和说话,疯狂地渴望被拯救也疯狂地渴望一切其他东西,永远不会打哈欠或说一句平庸的话,只是燃烧,燃烧,像绚烂的黄色罗马蜡烛那样燃烧,像行星一样炸成蜘蛛网形状,你可以在其中看到蓝色的光……”(摘自《在路上》) 我们背着高出头顶许多的大包从青旅出发,身上虽沉甸甸的,但心中那轻盈愉快的感觉至今犹在。远观大桥优雅婀娜,仰头近看却变得庄重挺拔,站在桥上远眺,四方开阔,江水奔腾,心中顿感畅快。大桥还未走完,天忽然下起雨来,我从包中搜出一次性雨衣匆忙披上时,朋友抓拍下我狼狈奔跑的样子。时隔多年后再次看那照片,我依然能想起当初奔跑着但却一点也不着急寻找躲雨处的心情。 那时真年轻啊。 后来我出版小说《狗夫200天》,书封上印着推荐语“一本中国版《在路上》”。大概是编辑认为这般介绍可令读者快速了解小说类型,毕竟《在路上》盛名在外,人们一看便知这是个公路小说,但实际上书中主角们除了同样都进行着公路旅行,不论人物、故事抑或是行文风格,都与《在路上》不太一样,我的故事更侧重的还是书封上另一句介绍语:“两个中老年孤儿,荒诞,真实,而温暖的旅程。”

陈紫莲作品《狗夫200天》,出版于2020年。

“永远年轻,在路上”现今早已经被说滥,但不可否认它确曾是一代人的精神指引。那些文字充满着能量,阅读的感觉如飞车穿弛而过,路边扬起灰尘,有人从车窗往外丢出几只空酒瓶。它横冲直撞,车厢里充盈着笑声和傻话。若是体力不足时看,最后准读得头晕眼花,精疲力尽。 后我与朋友抵达兰州,走过了横跨于黄河上的中山桥,登上白塔山俯瞰整个市区,躺在白塔附近的草坪休息时,朋友见我在翻《在路上》,笑道,“没想到你还追时髦。”我也笑,却不觉羞愧,“时髦若是指厌倦一切后出发去寻找到新的感受和体验,那我会一直追赶它。”“再新的体验不多,也会有一次厌倦的吧?”“那就再去找,找更新的。”朋友笑得灿烂,她其实比我更爱此“时髦”。 最终我们抵达了西藏,在高原上我们难掩兴奋,明知走得快了会喘,却还是忍不住在蓝得失真的天空下小跑起来。我们白天在街边喝酥油茶晒太阳,晚上在客栈与其他旅人一起烤火。拼车去纳木错那日下午忽然下起大雪,只得留宿一夜,夜间我陪友人出去雪堆里上厕所,雪已停,天上出现了我此生从未见过的繁星,若不是太冷,真想再看一会儿。

摄影:Albert Watson,美国版VOGUE 1978年 5月刊 图片提供:Condé Nast Archive

相比起西方的旅行文学,我其实早在上小学时就接触到了一本中文世界里广为流传的旅行文学:三毛的《撒哈拉的故事》。“在下午安静得近乎恐怖的大荒原里开车,心里难免有些寂寥的感觉,但是,知道这难以想象的广大土地里,只有自己孤零零的一个人,也是十分自由的事。”那时我才十来岁,第一次看到这样的描写简直惊为天人,甚至能感觉到广阔稀薄的空气迎面而来。当然,除了壮观的沙漠景致与陌生新奇的异域文化,三毛跟荷西的那充满传奇的爱情故事也是能让整整一代人对《撒哈拉的故事》神魂颠倒的重要原因。大家第一次看到有人能跳出常规拥有了如此炙热而不受拘束的人生,这大概也是旅行文学的真意,无畏前行,彼此包容,尊重生命。 从那时起,我对旅行游记以及公路小说产生了浓厚的兴趣。旅行文学的风潮由西方世界带起,新生入学前传统的“Gap Year (间隔年)”,鼓励人们由自己的一方小天地走出,投身到世界地图上某个陌生板块作为自己的成人礼,或长或短的旅程,不仅增长视野,语言素养和沟通能力也随之提高。丰俭由人的交通工具,资产不再是限制人们旅行的必要条件,不论是徒步还是骑自行车,都可成为一种独到的旅行方式。由此催生的旅行文学自然也经久不衰。托马斯·库克旅行图书奖便是于1980年由托马斯·库克集团创立,被誉为“旅行文学领域的诺贝尔奖”,是20世纪末至21世纪初的旅行写作与旅行观念的风向标,保罗·索鲁亦得过此奖项。 保罗·索鲁于1980年首次到访中国,当年他沿着长江走过许多城市,六年后,他又从伦敦搭乘火车穿越了东西德、波兰、苏联、蒙古后入境中国,一路经过了上海、北京、广州后转乘去往西藏的火车。早先我独自踏上从厦门去往西安的火车时,带的正是他的一本繁体版著作《骑乘铁公鸡:搭火车横越中国》,也就是2020年终于在内地面市的《在中国大地上》。 这本书于1988年首次出版,算起来年岁已比我大,可那一点也不妨碍它的魅力。其冷峻又锐利的文风常让我笑出声来,他描述坐在对面的旅客“安静得无聊”,对异国族群的观察细致入微且能用精准的语言概括:“中国人在二十五岁之前看上去都挺年轻,但从那之后就开始变得憔悴。到了六十来岁,他们又会恢复淡定从容的样子,然后越来越高贵优雅,虽然年龄在增长,却看不出衰老的痕迹。”何其精准,便是放于当下,也同样适用。旅途中若能带上这样一本趣书相伴,可以算是幸运。 也是在那时我发现了选火车作为旅行工具的妙处——当你任何时候感觉疲倦,只需抬眼便可见窗外的大地起伏,绵延不绝的景象如画卷铺展,火车不停,美景阅后即焚般消逝于视线后。面对如此令人目不暇接的视觉盛宴,却依然选择垂下眼看书,对美景的奢侈浪费,心底便生出一种无限丰裕的满足。当我背着大包在西安的古城墙下漫步,抚摸着墙体上不知历经多少风霜的砖块时,我忍不住想,不知保罗·索鲁当年途经这里时,心中是作何感想? 看游记,表面的乐趣是透过另一双眼睛去领略自然风光和风土人情,可实际真正吸引人的,是作者对那个环境所作出的感知与反应,它像一个戏中戏,令我们得以深层地了解作者本身的世界观和价值取向,这大概也是旅行文学令人着迷的原因,体验“他者”的世界和文化,是我们认识世界与自身的重要途径。 会动笔写《狗夫200天》,正是这种种机缘积累了自己对旅行文学与公路小说的喜爱。书名里的狗夫是Golf车型的音译,就是为人们所熟知的大众高尔夫,是小说中失业青年陈志勇家中一辆荒废积尘的老破车。30岁的陈志勇在驾校结识了一位记性不太好性格又很执拗的68岁老太张倩影,二人带着各自的心事准备驾着这辆破车横跨整个中国去寻找一片神秘的大草原。随着旅程的行进,秀丽的风光和彼此的人生过往一起被慢慢揭开,悲喜交加的往事,猝不及防的残酷现实,两个孤独灵魂的同情、理解和支持,将在这两百天的旅程中与读者一起经历。 我一直都很喜欢冒险寻宝的故事。主人公与伙伴经过艰辛的旅程,在宝藏已近在咫尺时却分崩离析,而后主人公将面临一个抉择,选择伙伴,就有概率失去所有宝藏。公路小说其实与寻宝故事也类似,旅伴们一起上路,车子弛聘在广阔无人的公路,遇着一些人一些事后,暂时搁置的问题会再次浮现,主角是否已有勇气去面对它?我也特别喜欢看不同年龄段的人发展出友谊的故事,怪癖者起初互相憎恨,继而生出理解,孤独的人最后成了彼此的支撑,给这冷漠世间升起一把热火来。我总是不受控地被这样的故事吸引,它们简单得就像是美好童话。《狗夫200天》也是一个这样的故事,懦弱彷徨的青年和小气顽固的老太太,两个孤独零落的人,一次慰籍取暖之旅。

摄影:Kourken Pakchanian,美国版VOGUE 1972年5月刊 图片提供:Condé Nast Archive

小说的灵感源于我在驾校学车的经历。当时我的练车同学里有一位六十多岁的老太太,她极富有活力,喜欢跟教练抬杠,教练批评她操作有误的时候她有很多理由为自己辩护,我觉得很好笑,就默默观察她。当时每天从练车场坐公交车回家会经过一块铁锈斑斑的广告牌,好像是牛奶广告,牌上的草地是那种假得不行的绿色,有一头看着像抠图贴上去的牛在那儿吃草,每次看到它我都会很疑惑,“这到底是什么呀?”,但每次经过又会忍不住扭头看它。有一回抬杠老太太就坐在我前座,车子开过时,我俩一起扭头望向窗外那个广告牌,这一帧现实令我有一种置身在电影里的恍惚感。我心里忽然冒出一个想法,如果有一天我跟她一起去自驾旅行,会发生什么事呢? 公路电影,自然也令我着迷。有一个我特别喜欢的德国公路电影叫《契克》,讲的是一个性格内向的14岁男孩麦克和一个行为放荡在抽屉里放伏特加的转学生契克偷了一辆车开启自驾游的故事。其中有段令人忍俊不禁,当他们自觉放荡不羁,炫酷地按下汽车音乐播放键,音箱里传来的竟是舒缓悠扬的理查德·克莱德曼的钢琴曲,清晨的雾气陪伴他们的冒险,自此,《水边的阿荻丽娜》也成了我踏上公路旅行时的备选曲目之一。 短短93分钟片长,小破车载着无聊苦闷的麦克与他酷到没边的朋友契克出发,躺在大风车下仰望着夏夜繁星,偶遇疯狂的流浪女孩,水边懵懵懂懂的性启蒙,恣意地开着车冲入玉米田轧出名字,这是一段“不走回头路”的旅程,它带来了成长和快乐,也带来人生的首次分别。最终两名少年分道扬镳,离开前,契克将自己那件很酷的夹克送给了麦克。许多年后,当我再次想起这部电影,仍然忍不住嘴角上扬,水库边的石头上水波盈盈闪耀,温柔的风吹拂在脸上,吸气仿佛还能闻见青草香,这是青春啊。 如果说少年们需要不回头往前开横冲直撞的成长,那么中年,尤其是中年女性们需要的也许是不顾后果的逃离与奔赴。小时候不太懂《末路狂花》,只把它当普通犯罪片看,去年我再看时却震撼得说不出话来。这是一个全方位的完美作品,不论是画面中那些扬起的粗粝风沙,还是壮丽峡谷上的最后一跃,摆脱掉沉闷日常后的两个女人,反击要侵害或者说一直在侵害自己的男性(及其所占领的男权社会),知道没有回头路后,忽然陷入让人迷醉的疯狂里:报复恶人、打家劫舍、为了不被拘捕躲避警察。每一个结果看起来都那么令人意外,但到了这个年纪再看,就能感受到每一个动机都那么合理,非常合理,太合理了。尤其是结尾处的那一段追逐,真如末路狂花,她们就像在我眼前燃烧起来般耀眼。与其苟延残喘,不如勇敢地奔向永恒的自由。 《荒野生存》又是另一种类型的公路片,出走不再是为了寻求某种意义,更像是要卸下所有的意义,重新回归到人类的生存本能中。远离将事物附加意义的环境,抵达“人类只是生命的一种”这一本质。看到这样的电影才会激发这样一种看世界的角度:也许文明是人类作茧自缚虚构出来的蛋壳,人们只是以此为借口执着于去拥有。而当“面对那些又聋又哑的石头的时候,没有什么可以帮你,除了你自己跟你的双手”。我想所有看过这部电影的人都难以忘记男主最后翘着腿坐在绿色巴士前的笑容,当电影画面与真实照片重合,行走的意义消解了,生命的意义回归了。不会选择这样存在过的人们会在电影结束后有不同的看法和判断,产生争执与辩解,但Chris只想问:What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now? (如果我笑着跑进你的怀里呢?你那时会看到我此刻所见吗?) 与西式公路片总有行走的缘起与目的不同,东方的公路片里带着一点留白的随意与圆滑,比如北野武的《菊次郎的夏天》,令人眼前一亮。伴随久石让轻快的音乐,不靠谱大叔菊次郎带着小男孩踏上去东京看望母亲的旅途,旅途各色奇葩尽现,北野武那副温柔流氓的样子也永远留在了那个夏天里。这不是那种沉重的“我要出发!”,而是一种轻盈可爱的“来都来了,走就走吧”。有一点荒诞,又非常现实。东亚人没有过剩的机会去反省生命,总给人一种出于本能地想逃跑的感觉,还要在逃跑的路上尽量快活。也许也能领悟到一点什么吧?但那些真的重要吗?当北野武的一脸横肉与懵懂男孩稚嫩的脸出现在一个画面里,那种类似水墨画的不讲究透视的真实与美妙就已经充盈在观影人的心中:东方人的浪漫与温柔,懂的都懂。 与这些书写旅行并在旅途里觅到全新体悟的书和电影产生交织的过程,于我而言是令人惊喜的人生体验。但没想到更大的惊喜发生在我出版了自己的第一部公路小说《狗夫200天》后,电影公司迅速购去了拍摄权,在极高的效率下选定金像影后惠英红女士饰演书中的老太张倩影,青年演员胡先煦饰演陈志勇,影片由韩三平先生监制,青年导演宋新琪执导,于2022年拍摄完成。去年四月改编电影《瞧一桥》便参加了北京国际电影节,我有幸获得编剧与导演赠送的观看首场的电影票。看着自己创作的原著小说被改编成公路电影,心情非常奇妙,激动里夹杂着几分欣慰。没有比一部公路电影更符合我对自己小说影视化的期待了,也盼望着此后电影在全国上映时的精彩呈现。

由《狗夫200天》改编的公路电影《瞧一桥》

电影总有散场,而公路会一直延伸,等待着人们无数次地重新踏上,也等待着人们无数次地重新诉说。我们都不知道,究竟是哪一次的启程会带领我们到达不可思议的目的地,获得非凡的记忆,或是平静的心灵。庆幸的是,我们都有机会,再次出发。

撰文:陈紫莲 编辑:Lexi Chen 设计:小乙