对土地、民族、城市的归属感,在地、离地的反复交替引发局外感,影响着身份认同。现代人进行着密集的跨文化、跨区域交流,认知体系越发多元、包容、开放。一些90后在海外求学、游历后,避免了过度社会化,进入强规训的职场环境,而是以相对纯粹的生活状态保持思维活跃,成为艺术家,就单一或多个课题深度思考,展开想象并创造新视角。我们选择与6位活跃着的青年艺术家,侯子超、曹舒怡、苏予昕、韩倩、冯至炫、阚辛,谈谈他们对地质、生物、性别等概念的新好奇、新发想。 对这批艺术家来说,创作正与一种高度流动性的生活方式紧密结合,他们通过亲身游走,重新塑造着“自然地理-人-文化地理”的多重关系。或尝试在探险和旅途中体会自然的原始性,或是通过跨文化对比,小心剥离自然的文明滤镜,艺术家采撷足迹到达之处的土石风貌,并试图通过一时一地的体验,追溯到更大的时间维度中。在媒介上,6位不囿于限制,拥抱新技术,也不刻意回避绘画或雕塑等传统形式。

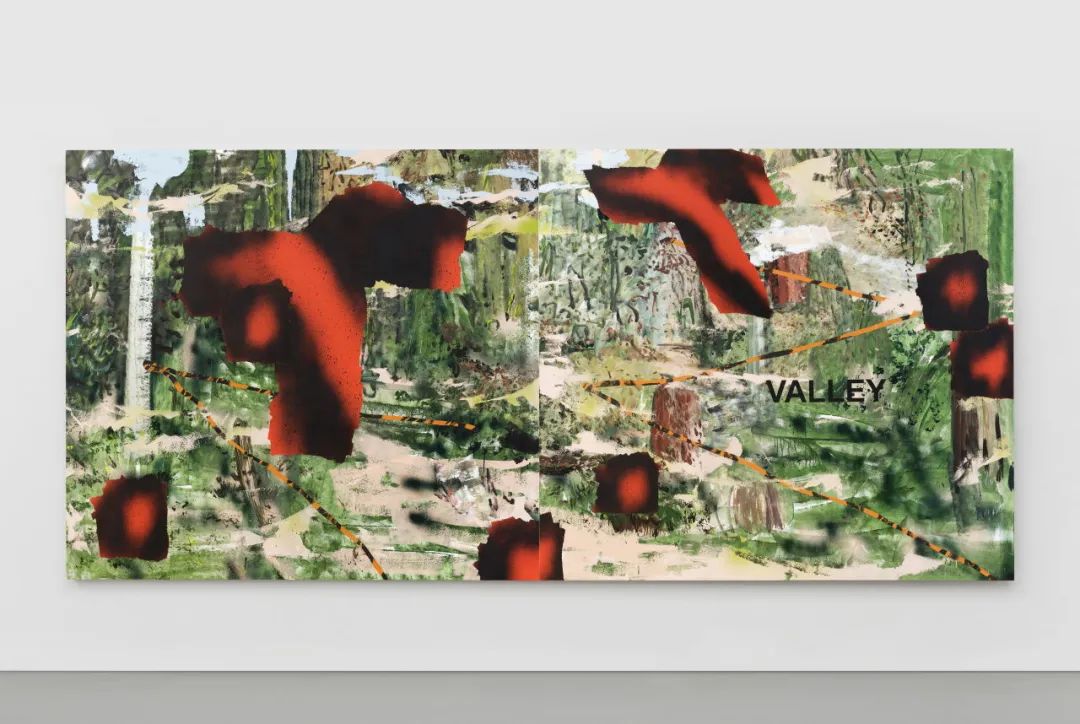

侯子超(b.1988)是一名荒野爱好者,在看似高度数码性的绘画中,他尝试捕捉自然的气韵及其在身体中引发的感受,避免用写实的笔触描绘文明所塑造的自然形象。他同时也将自然看作一面自我认知的镜子,在观察、感受和控制中,与自然进行个体化的互动。 你对原始自然和野外运动的兴趣是怎么开始的? 侯子超:在我受到的绘画教育里,最重要的一部分是建立自己的观察方法。进入一个新的空间,如何进行观看和分析,这和我们对自我的认知紧密相连。 对我来说,对自然的探索是一种全新的理解自己与观察世界的可能性,我至今也在不断地拓展自己的“滤镜”。城市生活的过度繁荣对我来说是矛盾的,既享受其中的便利,也深刻地感受到匮乏,所以外出去自然之中算是一个理想之选。行走与骑行穿越是两种不同身处自然中的速度体验,身体的控制与注意力之间的来回转换,有点像绘画的过程。

从你近几年的作品来看,画面愈发抽象和精神化。这个变化是如何产生的呢?你在画画时会有具体的参照吗? 侯子超:随着观察方法的深入和信息输出方式的变化,画面也会有一些转变,这个变化记录了我和自然关系的进程:从一个闯入的观察者,慢慢转换成一个对它有情感与记忆的人。画的时候每一层的参照会不同,有时我会选择一些之前收集的图片素材,一些网络资料,最近画画的时候也会把一些视频素材投影在画布上。我脑中那个特定的风景是模糊的,但会随着一层层的绘画进程慢慢清晰,在图像上是叠加,但在意象上是作减法。 你描绘风景的画面,显现出数字图像的效果,是否是想要通过破坏-再破坏的方式,找回自然的原始性? 侯子超:关于找回自然的原始性,皮埃尔·于热在2017年明斯特废弃滑冰场的作品《After Alife Ahead》是一个有说服力的例子。或者,利用计算机生成图像的艺术家,也是遵循某种设定的算法进行衍生图像,绘画很难做到一种被原始能量驱动的纯粹自然生成。 我画面中的数字图像效果是一种记录当下的痕迹,也是我们习惯电子成像后新的视觉习惯。 你提到过一组很有意思的对比:“安稳的花园和欲望的荒野”。你是如何在绘画中体现这种张力的? 侯子超:有些作品我会以一个混乱的自然图层作为开始,这些关于狂风、落叶、倾盆的落水等等有关速度的记忆会交织在身体与笔触之间。 自然从不是温柔和谦逊的,我们在追索自然的时候也不会一味寻求它狂暴的一面,反而是在探险后的饭后谈资中饶有趣味的为每一次的出行增加一些英雄气概。在这些混乱的自然图层之后,是更加平稳的构图,一些象征庇护所的图像漂浮在画面之上。谁会不想在被暴雪包围的木屋中烤火熟睡。

曹舒怡(b.1990)同样是一名注重作品感官表现力的艺术家。她综合运用多种媒介,重新发掘了雕塑的表达潜力。在她的创作中,宛如有机体的“异形”形象同时勾连起对于远古与未来的想象。她常常将叙事深入到人类难以体认的地质或微观时间之中,定格瞬间与永恒的张力。

瞬间定格和永恒形态,生物的演化、突变,这些与时间有关的概念常出现在你的作品中,这如何影响你对人与自然的关系的思考? 曹舒怡:我的创作并没有遵循一个符合人类感知的从过去到未来的线性时间,而是在地质时间、微观时间与各种生命时间之间来回切换,编织点状的星丛,不同尺度的物种或物质的时间在这些点上汇聚、重叠又散开。我们觉得是定格或永恒的形态并不是静止的,只是在跨越人类的尺度上延续演变,就像遗传物质的漂移,元素在无机与有机体内的流转。以人类非常渺小短暂的存在看来,像是凝固。

《史前史及其后》,2023,8k影像,8分45秒,3D雕塑,图片由现代汽车文化中心与艺术家惠允

你如何通过人工地控制材料,去表现一种“超人”的或者“非人”的状态?为何会选择陶瓷这种材料作为表达媒介? 曹舒怡:我比较倾向使用“非人”,而不使用“超人”这个词语。我其实不太有主要媒介,我的创作涉及多种综合材料,它们彼此的关系是平等的,就像我的艺术陈述所写,从涉及沙、土、矿物等地质元素的陶瓷、玻璃,到数字技术生成打印的树脂,我在创作中以炼金式的材料转换,体现物质时间性的交错与重组。 我与材料的关系不是控制,更多是我与材料的互动,通过长时间的相处理解物质材料的气质与脾性,将物质的叙事融入到我自己的叙事体系中。

《牙刺》系列,2023,炻器,磷灰石,磷矿石,图片由阿那亚艺术中心与艺术家惠允

我对材料的选择主要取决于特定系列作品的整体观念,物质属性、材料来源、工艺过程与呈现的质感都是叙事的有机组成部分。例如近期在阿那亚展出的《牙刺》系列,材料主要为陶器与磷矿石,由于作品叙事建立在当地生态环境与深层时间及物种进化的关系之上,我从当地特定的生态系统中采集原料,在制作过程中追溯有机与无机物质之间相互作用的动态复杂性,并呈现为非线性演化的生命形态。 触动你从法学和公共管理转向纯艺术的动机是什么?本科时的基础教育对后来的创作产生了怎样的影响? 曹舒怡:自我探索的天真的愿望。 本科的通识教育与社会科学训练奠定了对交叉学科的兴趣与人文关怀,对不同知识体系中隐含的哲学思辨比较敏感。尽管作品中不会直接出现人类的形象,但叩问和回应的是当下人类如何自处与生存的基本命题。 此外导致我对于直接把输出观念和展示研究作为艺术创作的形式比较排斥,但同时对描述自己创作的语言的精确性非常在意。

苏予昕(b.1991)的创作将绘画扩展成一场壮阔的实践,将四处采集并提炼色彩的旅程也纳入了绘画过程。通过对现成工业颜料的拒绝,她将色彩的提取还原到地质、自然的维度之中,使色彩的物质性从其抽象符号意义背后凸显出来。她在绘画技法上结合了科学与社会学方法,使风景画呈现出新鲜风貌。

《怒呛人生》主演Joseph Lee几天前在Frieze Los Angeles中选择了这件苏予昕2022年的作品Overseas Calls (San Francisco to Shanghai)©艺术家和MadeIn

你的风景画中常常出现如同漫画或图示式的线条、符号(比如《回文》中的白色圈圈),为什么会这么画? 苏予昕:这种以重复动态线条所组成的风景样式从我的素描和写生手稿中演化而来,我在这个过程中组建着自己的皴法(中国画技法名,是表现山石﹑峰峦和树身表皮的脉络纹理的画法)。手跟随的是眼睛思考的轨迹。同时我也参考了地质学田野速写的方法,与艺术史中图像的引用。譬如提及的《回文》中的白色圈圈,这件较早的作品中看似太阳坠落或升起的曲线实则引用自丢勒(Albrecht Dürer,1471-1528)于1525年出版的《论测量》(Treatise on Mensuration)一书中的素描“建造蛇形螺旋”(Construction of a Serpentine Spiral)。

Yu-Xin Su, Wine-dark Sea #2 (Elephant Trunk Tunnel),2022 ©艺术家

画板的形状和厚度在你的作品中扮演怎样的角色? 苏予昕:绘画的物件性对我来说是很重要的,绘画作为一个图像是如何堆积、洗刷、衰老与流动的,相比起目光在户外所体验到的风景,矩形的图片似乎更违背人的身体经验。 在你的创作中,画面与你所选取的颜料总是相互结合的吗? 苏予昕:色粉的来源和图像的描述不总是按照同一个规则在运作的,在不同的作品中有不同的文法。

从某一时刻起,矿物成为了韩倩(b.1993)创作中的一个主要线索。在通过个人历史追溯更大的地理与历史叙事的过程中,她从“铁矿”切入,以抒情结合研究资料的方式,讲述了自然矿藏、共和国工厂,集体生活与个人生活变迁之间的关系。地理与时间的反复切换为其创作充盈了丰富的体验层次。

在较早期的作品中,你敏感地捕捉个体尺度的生活当中的诗意与想象,随后则将话题扩大到个人家庭历史以及更宏观的地理与历史叙事中去。是什么促使你产生这样的转变的? 韩倩:如果真的存在某种转变的话,或许就是从《房间的来信》中慢慢生长出来的,伴随着生命自身的偶发性。 在这个(隔离期间)无法判断时间、无人交谈的房间里,梦境和现实来往交错,那些藏得更深更远的记忆画面也瞬息闪现。正是在这里,我第一次梦到了东北,记起了某些早已丢失的碎片。离开后,我迅速重返刚拆毁不久的旧宅,拍摄了我的第一部录像作品《她他她他》。而后开始拍摄我的一部长片,在拍摄的过程中发现了家庭背后的共和国工业史、武汉钢铁厂、工业移民、自然资源的转换以及个体身份之间的种种联系。也正是在宏观历史与个人视角的现实交错中,缠绕出蜘蛛网一般的图景,从而使我踏入了更广的历史叙事中,去寻找对话的可能。所以对我来说,这种转变始终是一种内在的连续性,并且持续至今。

于我而言,无论何种尺度,始终牵引我的是在无边历史中尽可能接近散落的记忆碎片和或许存在的现实,在离散和会聚中寻找记忆的串联和生命经验。而在家庭史的拼凑中我才逐渐意识到在他者的空间视角中我寻觅的究竟是什么,也在与土地的连接中得以自反审视。曾经对收集的痴迷、时间的想象以及对那些力不可及的模糊过去的挣扎,和如今的叙事构建或许都是在寻找某种能够安放自身的故土。 能否谈谈具体的物质(如铁矿,植物)在你创作线索中的作用? 韩倩:物质的存在和连续性往往也揭示出他者的不连续性和时间。脉络主要是由三条轴线共建出的关系,分别是: 个人、工业、自然,它们两两相交,构建成一个包含了多重时间和空间的三面立体的图景。这其中也包含了非人行动者的记忆沉淀,存在着自然力量造成的地缘政治、时间空间、历史的改变。无论是矿石还是植物,都共享这段历史中的经验,也都作为历史中的讲述者和记录者。这些物质的线索是我创作过程中惊喜的馈赠,也是不同讲诉的起点,牵引我重返抑或向前的旅程。

©阿那亚艺术中心

在你的创作中,虚构或抒情与调查事实是如何结合的? 韩倩:抒情或事实如同历史和记忆总是虚虚实实的,于我来说意义和终点并不在确定的讲诉上。 当然,我创作前期会有大量的调查寻找和收集,从细微碎片和海量的信息中寻找组建,也在这个过程中重构理解。在一段从北到南,从祖辈到现在的家庭历史中,其中的驱动和作用并非是单向和绝对的。 每个具体作品的切入点也会有不同,比如《阿拉伯婆婆纳》这部录像里,我顺着植物学的记载一直追溯到了中世纪的记录,将不同时期和不同国家对这种植物的描述重组在一起构成了整片的旁白,同时,画面是我奶奶的身体特写,将植物作为人的隐喻来讲诉她的故事。这个契机是一次非常感性的意外,我去年无意走到被拆毁的旧宅附近,发现曾经的围栏开了一个小出口,我穿越在整片社区的废墟之上,顺着记忆去寻找老宅,在靠近它的地方我无意发现了一簇蓝色的小花,非常脆弱娇小,我记忆中只在那里见过,而且我奶奶一直有印着这朵蓝色小花的夏季衬衫,所以当下是非常直觉性地将它带回家做了植物标本。再后来才开始查这朵花的历史和种种记载,最终将它的旅程和我奶奶迁移的旅程叙事串联起来。

冯至炫(b.1993)则自诩一名“文化海盗”,通过纪念碑式的雕塑创作,他将多样文化元素融为一炉,某种程度上,如同某一时期的中国城市在对现代化与充裕的想象中所构建的文化司芬克斯,同时也是对西方文明的反向凝视。对日常用品的采用则对纪念碑的永恒性进行解构,为之赋予一种戏谑与轻盈,体现出年轻一代动态的文化身份。

可以解释一下“温州岛民”这个设定吗? 冯至炫:这个设定涵盖了从新时期到最后一次海侵结束前,生活在温州地区群岛上的居民;19世纪末《中英烟台条约》后英国驻温州领事馆时期的温州经商者及全球劳工;以及上世纪末到21世纪初期,作为国际生产链不可或缺一环的制造业企业主。这些群体虽然在活动性质上有所不同,但共同展现了高度的适应性、流动性及对流动性的依赖。海洋游牧生活方式让这片土地上的人展现出与中原地区不同的对“主体”的表达方式,其中适应性和流动性成为了我创作的原动力。

《星辰许愿阵》2024 ©艺术家

可否谈谈你结合不同材料粘合多种跨文化的思路? 冯至炫:可以用上面谈的适应性和流动性来解释。对我来说一种文化就和一首诗、一种艺术语言,一种制造技术甚至一块有趣的石头一样,都是素材。我觉得我的工作方式像是一艘穿梭在这些素材中的海盗船——用捕获来的素材装饰船身。

《海王遗响-双生纪元》,2023 @没顶画廊、iag艺术院线

“纪念碑”这个概念在你的创作中起到什么样的作用? 冯至炫:其实一切的艺术创作都可以用“纪念碑”来解读,对时间和记忆的象征,对瞬息和永恒的理解,对过去的缅怀和纪念,对未来世代的传承和期盼,同时也是意识形态传播和强化的重要工具。 而我的创作更多运用经典纪念碑的结构和其与人在空间上的关系,这基于我在纪念碑式的城市雕塑的学习和实践。我觉得人类建造纪念碑是一种源自基因的本能,换句话说人类倾向于为自己投入的事业和生命建立谱系和历史,在周而复始的衰弱和复兴中不断发起远征。在这远征中纪念碑作为宏大叙事中的锚点,被人类不断地用材料立起又推倒。在我的创作中,支撑庞大结构的丰功伟绩和永恒物质,被那些遮蔽在日常之中的素材替换,用这种宏大叙事的艺术语言去解构宏大叙事。

阚辛(b.1992)和冯至炫的创作都关注了迁徙以及这一过程中复杂的文化冲突。阚辛以全球旅游为线索,勾连起一段与文化想象与殖民历史的叙事,同时在其中融入了对女性与酷儿身份的表达。令人反思看似开放的全球化进程中,移动之能动性中所体现出来的不平等性。

你的作品经常从石头的角度切入,可以谈谈你对石头的理解吗?以及,你对全球旅游这个话题的兴趣是如何开始的? 阚辛:我最初开始创作《另一块望夫石》的时候,发现全国各地都有“望夫石”这个景点,传说中的情节各不相同,但总是一个女人出于某种原因,往往以自我牺牲的姿态变成了一块石头。石头是不能动的,这符合了传统叙事里对女人不出远门的期待。但这不仅仅是古典文化里的塑造, 能动性的不均等在当代也普遍地存在。譬如有统计表明在重大自然灾难面前,女性和老人往往更为脆弱,成为灾害弱者。

《另一座望夫石》

另一方面,我的其它作品里也有体现石头被移动的时刻。《他们不肯走》(They won’t go)里展现的科罗拉多大酒店前废弃的巨石,曾经就是为了建立吸引更多游客的海港而从外地运输来的,但是后来项目被中止,巨石也就此被海浪淹没,只有在退潮时才会现身。科罗拉多大酒店本身的建设项目曾雇佣了一批从三番南下的华裔劳工,他们不受工会的保护,工资极低,并且工人的名字均没有记载。同巨石一样,他们从这座美国第一个五星级酒店、世界闻名的旅游圣地的历史中销声匿迹。

《他们不肯走》(They won’t go)

就像全球化的人口流动不仅仅是主动自发的,也有灾害、政治和战争导致的大批难民。自我搬到圣地亚哥,周末走在科罗拉多岛的海岸上,既能看到这些致力于发展(事实上屡遭自然灾害侵害的)旅游业的人为痕迹,也能看到从距离20英里的边境另一边遗弃在岸边的用来偷渡的小船。这个时候我常会想到,自己在这个看似流动的时代中是否具有真正的能动性。 可以详细介绍一下《Floating Gardens》这件作品的内容和缘起吗?

阚辛:这件作品创作于我在马耳他国家创意艺术中心驻地期间。中式园林历来是欧洲对于东方想象的核心,自1980年纽约大都会艺术博物馆的“明轩”花园落成以来,有50多座中国花园在世界范围落成,其中有20座建在欧洲。有趣的是,马耳他在中国的社交媒体上一直以欧洲的“后花园”的形象出现,尽管那里并不算枝繁叶茂。这当然与它本身长期以来被殖民的历史,以及今天作为所谓“最容易移民的欧洲国家”的身份有关。花园在这个语境下具有很微妙的内涵。

《飞毯》(Floating Gardens)

我的短片《飞毯》(Floating Gardens)因此选择了中国赠与马耳他的“静园”作为出发点,使用四种声音——1)母语非中文的男声中文旁白;2)母语非英文的女声英文旁白;3)母语既非中文也非英文的声音师所剪辑的蒙太奇;4)静音——半虚构地回溯了中国花园在世界范围内漂流的历史,如何逐渐成为了欧洲建筑师眼里的东方,女同性恋作家笔下的酷儿乌托邦,和今天为政治景观收编的外交礼物。

撰文:陆冉Lu Ran 编辑:马儒雅Maya MA 设计:冰冰